ブログ

QCMを応用した様々なDissipationの測定方法とその違い

最終更新日:2021.01.23

QCM-D、QCM-A、QCM-I など、QCMには様々な拡張型の測定手法があることが知られており、これらの方法全てが被検試料の界面における反応挙動に起因するエネルギーの損失、つまりDissipation(散逸)に関する情報を提供しています。しかしこれらすべての拡張型QCMが同じ原理・方法でDissipationに関する測定を行い、解析を行っているわけではありません。ここでは各々のQCMの測定アプローチの違いと長所と短所について焦点を当てて詳しく説明いたします。

目次[非表示]

なぜDissipation(散逸)を測定する必要があるのか?

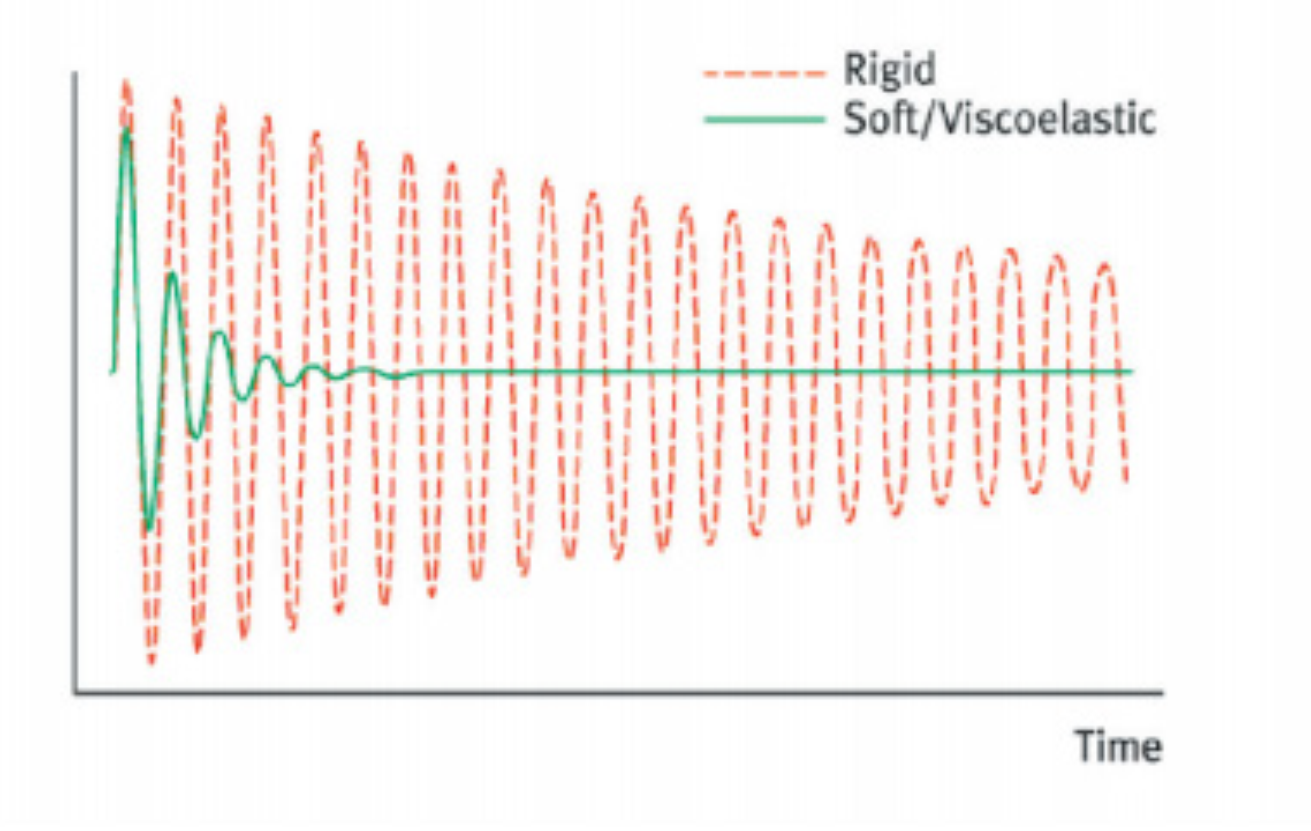

既にこれまでに公開している他の記事でも解説の通り、Dissipation(散逸)には研究対象となる材料に関する様々な情報が含まれています。Dissipationは、共振の波の伝播形態が水晶上での形態とは大きく異なる傾向を持ってしまうため、frequencyだけでは有効に解析することが難しいソフトで粘弾性のある材料についての挙動を研究する場合に特に必要とされます。このような性質を持つ膜において起きる共振エネルギーの損失は、相当な規模になると考えられます。従ってDissipationから得られる情報を利用することで、従来通りの活用法で質量の定量化を行うのみに止まらず、モデリング式に入力することで対象膜の厚さや粘弾性等の構造的な特性情報を得ることができるため、非常に付加価値の高い解析を行うことが可能になっております[1]。

Dissipation(散逸)を測定するさまざまな方法

QCMを応用した測定原理において、エネルギー損失であるDissipation(D)に関する情報を抽出するには、主に3つの方法があります。その3つの方法とは

1. インピーダンス分光法(インピーダンスとアドミタンスの測定)

2. 振動の減衰時間を測定する方法(ピンギング法)

3. 抵抗測定法

1) インピーダンスとアドミタンスの測定

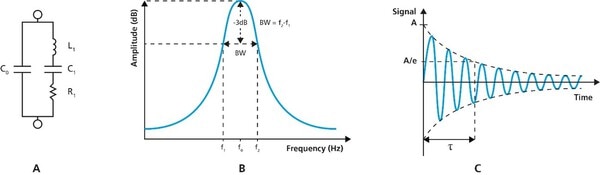

D値を評価する方法の一つとしては、伝統的にインピーダンスまたはアドミタンス分光法を用いる方法が知られています [2, 3]。正弦波電圧Vを結晶に印加し、その結果生じる電流Iを印加電圧の周波数の関数として測定します。電圧と電流の比から、周波数に依存したインピーダンスであるZが得られます。またインピーダンスの逆数であるアドミタンスYも抽出することができます。次に、この結果を用いて、電気的等価回路である図1Aのパラメータを定量化し、このパラメータのうちL1とR1がDを計算するのに用いられます。

また、D値は、図1Bの共振ピークの帯域幅、または最大値の半値までのバンド幅Γを測定し、式(1)を用いて求めることができます。

図1. A)水晶振動子を2つの電極で挟んだ場合の等価回路 B)共振ピークの模式図。中心周波数f0と帯域幅BWを測定しDが求められる C) 最大振幅A、減衰時間τの減衰振動。

2) 減衰時間の測定(ピンギング法)

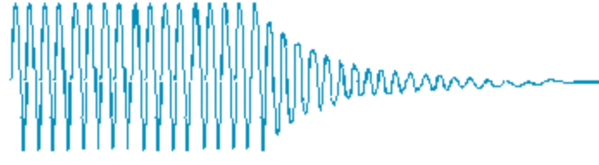

D値を抽出し測定するための別のアプローチとしては、図1Cの水晶振動の減衰時間τを測定し、下記の式(2)を用いる方法があります。このいわゆる「ピンギング法」では水晶を急速に励起・共振させ、駆動電圧をオフにして、水晶振動の減衰時間を観察・監視することでD値を直接的に測定しております。この方法では、センサーの共振周波数fとともにDについても同時に抽出することが可能になっており、Biolin Scientific社製のQSenseシリーズではこの方法を採用しております。

3)抵抗測定法

抵抗測定法で測定する抵抗値Rとは、図1Aの示す回路におけるモーショナルアームの抵抗と本質的に等価であり、例えば電気発振回路を通じて測定することができます。

おわりに~様々なDissipation測定方法についての理解と比較

これまで述べた通り、QCMを応用した測定システムにおけるDissipation(エネルギー損失、散逸)を測定し、D値を得るための方法としては主に上記の3つの方法が存在しています。インピーダンス/アドミタンス測定、ピンギング測定、および抵抗測定の各方法についての特長(例えば時間分解能や実際に取得する情報の詳細等、各々の方法には長所と短所があります)についてはメーカーであるBiolin Scientific社のウェブサイトにアクセスの上、概要をダウンロードして正確な理解に努めて頂ければ幸いです。